【突破】智能导航破“禁区” 混合现实技术助力精准切除颅底肿瘤

发布时间: 2025-08-06 浏览次数:1828

当科技与医学相遇,会碰撞出怎样的生命奇迹?近日,广州中医药大学番禺医院(广州市番禺区中医院)神经外科团队借助混合现实(Mixed Reality, MR)技术,成功为一名32岁男性患者实施右侧桥小脑角区脑肿瘤切除术,实现肿瘤全切与功能保护的完美平衡。这项技术的临床应用,标志着我院在复杂颅底肿瘤精准手术领域取得重要突破。

突发眩晕揪出“隐形杀手” 精准手术迫在眉睫

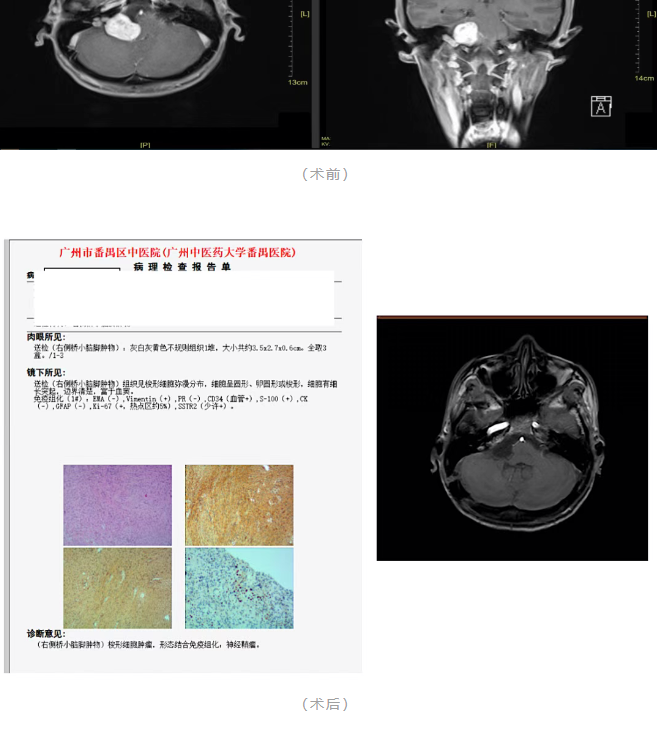

2025年6月,32岁的何先生因突发眩晕、呕吐就诊于番禺区中医院。头颅MRI增强扫描显示,右侧桥小脑角区占位性病变(约2.8cm×2.1cm),部分肿瘤已侵入颈静脉孔,脑干受压, 考虑神经源性肿瘤。该区域素有"手术禁区"之称,密集分布着面神经、听神经、三叉神经、后组颅神经及脑干动脉等关键结构,传统手术风险极高,极易损伤神经导致听力丧失、面瘫甚至更严重后果。

面对这一“刀尖上的挑战”,神经外科付卯宏主任团队决定启用混合现实导航技术制定个体化手术方案。“通过三维可视化重建,我们能在术前精准掌握肿瘤与血管神经的解剖关系,术中通过虚实融合技术实现‘所见即所得’的精准操作。”付卯宏主任介绍。

混合现实导航 打造“透明颅底”

术前,依托患者CT、MRI多模态影像数据,团队利用医学影像处理软件进行三维重建,生成包含肿瘤、血管、神经及骨性结构的全息模型。通过分层渲染技术,肿瘤呈红色高亮,静脉血管系统以蓝色显示,神经束则标记为绿色,实现解剖结构的“透明化”呈现。

2025年6月14日,何先生在全麻下接受手术。神经外科付卯宏主任团队通过混合现实导航精准定位切口,仅切开约2.5cm小骨窗。术中,医生在虚拟影像的指引下,逐步分离肿瘤与面听神经、小脑前下动脉、副神经的粘连,全程“零误差”避开重要结构。最终,肿瘤被成功切除,结合术后病理结果,考虑为副神经鞘瘤,此类肿瘤在桥小脑角区极为少见。患者术后结合中医特色疗法(如针灸调理、中药益气活血方剂),未出现听力下降、面瘫、肩部下垂、声音嘶哑等并发症,最后康复出院。

构建“精准神经外科”体系 前沿技术推动学科发展

作为广东省重点专科,番禺区中医院脑病科——神经外科已形成“术前三维可视化规划-术中多模态导航-术后加速康复”的特色诊疗模式。科室拥有国内先进的神经外科专用的混合现实设备,可开展复杂颅底手术,在神经鞘瘤、垂体瘤、脑膜瘤等疾病的微创治疗中具有丰富临床经验。

付卯宏主任强调:“混合现实技术绝非替代医生,而是赋能医生,极大扩展了精准手术的能力边界。未来我们将积极探索人工智能辅助诊断、机器人辅助手术等前沿技术的临床应用,持续提升复杂神经外科疾病的诊治水平。”

专家提示: 桥小脑角神经鞘瘤,早诊早治是关键

据了解,神经鞘瘤是颅底常见的良性肿瘤,起病隐匿。早期可能仅表现为耳鸣、头晕或面部麻木等轻微症状,易被忽视。若任其生长压迫脑干或神经,可能导致不可逆损伤甚至威胁生命。

专家建议,出现持续性耳鸣、单侧听力下降、头晕、面部麻木等症状应及时就医。40岁以上人群应将头颅MRI纳入常规体检,高危人群(如神经纤维瘤病患者)建议每年筛查。